Романовы и костромской край

История сусанинского подвига неотделима от темы “Романовы и костромской край”, поэтому рассмотрим вопрос о связи царя Михаила Федоровича Романова, его отца Федора Никитича (в иночестве Филарета) и его матери Ксении Ивановны Шестовой (в иночестве Марфы) с костромской землёй.

Шестовы – предки Михаила Федоровича по матери – издавна владели вотчинами в Костромском и Галичском уездах. Дед Ксении Ивановны, Василий Михайлович, а затем и её отец, Иван Васильевич, приходившиеся Михаилу Федоровичу, соответственно, прадедом и дедом, владели в северной части Костромского уезда довольно большой вотчиной с центром в селе Домнине. а Им же, по-видимому, принадлежала находившаяся неподалёку вотчина с центром в селе Зогзине, б а также довольно крупные владения в соседнем Галичском уезде.2 В костромском кремле Шестовы, подобно многим боярским и дворянским родам, имели свой так называемый осадный двор.3 Будучи, судя по всему, единственным ребёнком у своих родителей, Ксения Ивановна унаследовала все их костромские владения.

Село Домнино. Церковь Успения Божией Матери, построенная на месте двора Марфы Ивановны. Фото Г.П. Белякова. 1995 г.

Год рождения Ксении Ивановны нам неизвестен, не знаем мы, и где она родилась. В литературе иногда говорится о незнатности матери первого царя из рода Романовых, однако это не так. Ксения Ивановна принадлежала к весьма знатному роду – своим предком Шестовы считали приехавшего в начале XIII века в Новгород из Пруссии некоего Мишу Прушанина (сын которого, Терентий Михайлович, отличился в знаменитой Невской битве), бывшего, в свою очередь, общим предком нескольких родов старинной русской знати – Салтыковых, Морозовых, Шеиных и др., приходившихся, таким образом, Шестовым роднёй.4

Около 1590 года Ксения Шестова была выдана замуж за Федора Никитича Романова, представителя старомосковского боярского рода. Федор Никитич родился около 1555 года, следовательно, женился он примерно в 35 лет. Отец Федора Никитича, Никита Романович, был известным деятелем эпохи Ивана Грозного, а его сестра, Анастасия Романовна, была, как известно, первой супругой Ивана Грозного и матерью царя Федора Ивановича, занявшего трон после смерти отца в 1584 году, – таким образом, муж Ксении Ивановны приходился царю Федору Ивановичу двоюродным братом.

Романовы также были издавна связаны с костромским краем – и по службе, и как вотчинники. Крупными земельными владениями в Костромском и Галичском уездах располагали братья Федора Никитича – Михаил Никитич и Иван Никитич. Михаил Никитич владел обширными именьями возле Нерехты (“в Костромском уезде, в волости в Нерехте”5). Ещё большие владения имел Иван Никитич, вообще бывший одним из наиболее крупных костромских вотчинников, – его собственностью была почти вся Верховская волость Унженской осады Галичского уезда, занимавшая правый берег реки Унжи от г. Унжи в до нынешнего Кологрива. В состав его “княжества” – как называл эту необычайно крупную для того времени вотчину историк Н.Н. Виноградов – входило 140 селений, в которых проживали около 3500 душ крестьян обоего пола.6 Федор Никитич, конечно, также имел земельные владения в костромском крае, но данных об этом не сохранилось, так как после годуновской опалы все владения были конфискованы.

Считается, что вотчина Шестовых с центром в селе Домнине была отдана Ксении Ивановне в приданое, когда она вышла замуж, и владельцем вотчины стал Федор Никитич, но для местных жителей хозяйкой, по-видимому, оставалась Ксения Ивановна. Так как домнинская вотчина и стала местом сусанинского подвига, расскажем о ней подробнее.

Село Домнино и домнинская вотчина

Центром костромской вотчины Романовых было – и поныне находящееся более чем в пятидесяти километрах к северо-востоку от Костромы – село Домнино. На начало XVII века Домнино с округой относилось к Шачебольскому стану Костромского уезда. г

Когда на возвышенности над низиной, по которой протекает река Шача, – левый приток реки Костромы – возникло это село, нам неизвестно, но, по-видимому, оно весьма древнее. Название “Домнино” происходит, конечно, от женского имени “Домна” (”госпожа” по латыни) – вероятнее всего, это было имя вдовы или дочери кого-то из первых владельцев села (или Шестовых, или же тех, кому село принадлежало раньше). С какого времени Домнино стало вотчиной Шестовых, мы не знаем; выше уже писалось, что, по крайней мере, большую часть XVI века Шестовы – дед Марфы Ивановны Василий Михайлович и его сын, отец Марфы Ивановны, Иван Васильевич – владели Домниным ( не зря Марфа Ивановна называла Домнино “своей старинной и прародительской вотчиной”).

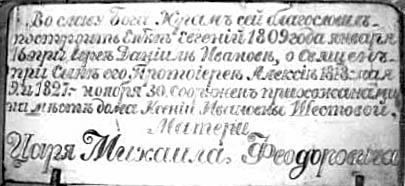

Мемориальная доска внутри Успенской церкви,

установленная в средине XIX века.

Фото Г.П. Белякова. 1977г.

Судя по всему, в вотчину получил Домнино дед Марфы Ивановны, Василий Михайлович Шестов (так как в XVI веке правительство очень редко давало населённые земли в вотчину,8 то можно предположить, что Василий Михайлович был награждён Домниным на правах вотчины за какие-то особые заслуги). Известно, что в 1577 году его дети, Иван и Пётр Васильевичи Шестовы, продали Домнино Т.К. Яковлеву,9 но, по-видимому, в очень скором времени оно было выкуплено обратно, и при выходе Ксении Ивановны замуж дано ей в приданое.

В Домнине, как в центре домнинской вотчины, находился боярский двор – предание указывает, что он был на месте ныне существующей Успенской церкви, и нет никаких оснований сомневаться в этом. д К сожалению, до нас не дошло описание этого двора, но усадьбы вотчинников в то время, как и более позднее, представляли собой целый комплекс жилых и хозяйственных построек, включавший хоромы хозяев, людскую избу, амбары, житницы, клети, сенник, конюшенный и скотный дворы и т.д. Конечно, не был в этом отношении исключением и двор Шестовых.

Возле хором возвышалась деревянная шатровая церковь в честь Воскресения Христова. Впервые в письменных источниках она упоминается в писцовой книге 1628 года, где сказано: “…а в селе церковь Воскресение Христово, а в церкви образы и свечи и книги и ризы и колокола и всякое церковное строение прежних вотчинников и мирское…” 11 Если жилые хоромы Шестовых действительно находились на месте нынешней Успенской церкви, то – поскольку известно, где была Воскресенская церковь, – получается, что церковь в селе Домнине стояла в самой непосредственной близости от хором. Судя по всему, Воскресенская церковь была усадебной, подобно тем церквам при дворянских усадьбах XVIII-XIX веков, каких из вестно немало. В пользу этого предположения говорит то, что церковь в Домнине состояла из одного храма, в то время как подавляющее большинство деревянных церквей в ту эпоху состояли из двух храмов: летнего и зимнего. Из грамоты Марфы Ивановны 1631 года мы знаем, что Воскресенская церковь в Домнине была шатровой – вероятно, это был монументальный храм, гордо возносящийся над шачинской долиной. Поскольку шатровые деревянные храмы, как правило, были летние (т.е. не отапливались, и в них служили только в тёплое время года), то, возможно, что при церкви в начале XVII века был отапливаемый придел.

Велико ли было Домнино на 1612 – 1613 гг., нам неизвестно. Местный краевед священник А.Д. Домнинский е полагал, что в начале XVII века в Домнине крестьяне не жили и что здесь стояла лишь барская усадьба с церковью и жили дворовые и церковный причт. Однако, из грамоты Марфы Ивановны от 1631 года (подробнее об этой грамоте мы будем говорить ниже) нам известно, что на этот год в Домнине, кроме боярского двора, было четыре двора церковного причта и семь крестьянских дворов. ж Маловероятно, чтобы за 18 лет после 1612 – 1613 гг. число жителей села сильно увеличилось, и, скорее всего, примерно столько же дворов ( т.е. не меньше четырёх десятков жителей) было в Домнине и в рассматриваемое время.

Церковь в Исупово.

Сразу за домами начинается бескрайнее болото

Домнино было центром довольно крупной вотчины, включавшей в себя также сельцо Спас-Хрипели ( о нём подробнее ниже) и несколько деревень и починков. з Большинство из этих деревень являлись типичными для того времени небольшими селениями в несколько крестьянских дворов (редкое исключение – находившаяся близ села Домнина деревня Перевоз, в которой на 1631 год было 13 крестьянских дворов).

Возле Домнина проходила так называемая большая Вологодская дорога, соединявшая Кострому с находящимися севернее городами – Галичем, Чухломой, Солью Галицкой и Вологдой.17

В непосредственной близости от Домнина, к югу, начиналось раскинувшееся на много вёрст в огромной котловине болото, которое местные жители с незапамятных времён называют “Исуповским” (по селу Исупову, находящемуся за болотом) или “Чистым”. и

В Домнине, судя по всему в самой усадьбе, и жил главный герой нашего исследования – Иван Сусанин.